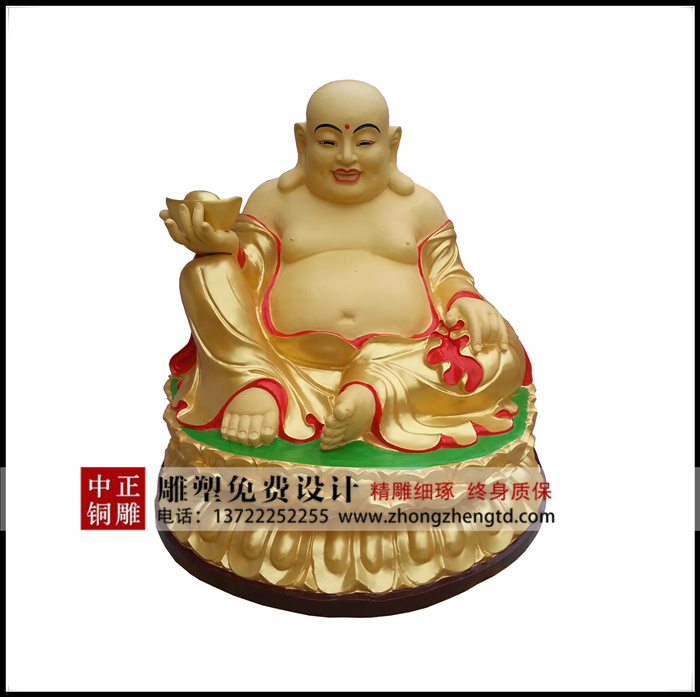

銅鎏金銅佛像

人物銅雕中佛之形像。廣義含菩薩、羅漢、明王、等像。其像雖有雕塑像、畫像(繪像)二種,然僅雕塑像稱佛像,畫像則稱圖像。印度古代認(rèn)為雕畫佛像乃是冒瀆神圣之事,故山琦(梵Sa^nchi^ )等之古雕刻,僅止于以佛法、菩提樹、佛足跡等標(biāo)記象征佛。其后,隨大乘佛教之興起,佛像之雕刻始盛行,故諸大乘經(jīng)典中有甚多關(guān)于造像因緣及其功德之記載。

銅佛像作為宗教崇拜的對象,有以下三個特點:一是宗教性。佛像體現(xiàn)佛教的莊嚴(yán)、神圣、慈悲的精神。所以在造型的制作上,它必須嚴(yán)格遵循佛教的教義規(guī)范。這就決定佛教造像中佛、菩薩、羅漢、明王、護(hù)法、祖師等造型。二是社會性。造像是要被來人崇拜,就必須與現(xiàn)實社會息息相關(guān),在不同的時代,為了讓人們理解和接受佛教精神,要迎合不同時代的審美情趣。這就使得各個時代的佛教造像,體現(xiàn)出各自鮮明的時代特征。其三是藝術(shù)性。無論是宗教性也好,社會性也好,都必須用藝術(shù)手來段進(jìn)行加工。其材質(zhì)有玉、金、銀、銅,木,泥胎和花崗巖等。各種材質(zhì)的佛像都必須從、造型、時代、工藝等方面來鑒定、欣賞。用銅或青銅鑄造,表面鎏金、可移動的佛造像,俗稱“鎏金銅佛像”。這種佛像是供宮廷、寺廟、使用;它的出現(xiàn)始于兩漢,盛行于隋唐,延續(xù)至明清。到民國,乃至現(xiàn)代的港臺地區(qū),鎏金銅佛像仍在使用。鎏金銅佛像的種類有若干,常見的有釋迦牟尼、觀音、文殊、普賢、天王、母度等。銅鎏金佛像屬于清中期風(fēng)格,銅質(zhì),通體鎏金。面容安詳,體態(tài)端正,人物比例精確,整體鑄工精美協(xié)調(diào),堪稱銅鑄造像之精品佳作,很難得的一尊金佛像。

中正銅雕廠家是唐縣銅雕界知名企業(yè),我公司以銅雕雕塑為本,以藝術(shù)為根,挾中華文化之傳統(tǒng),偕歐陸藝術(shù)之風(fēng)韻,風(fēng)格獨特,盡顯淋漓盡致。