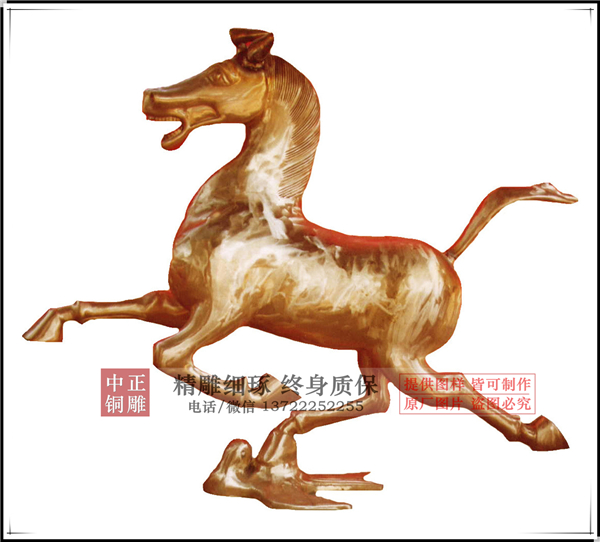

銅奔馬動物銅雕

發布時間:2020-08-07點擊量:110

銅奔馬,或許很多人習慣叫它“馬踏飛燕”,是中國最家喻戶曉的動物銅雕文物之一,也是首批禁止出國展覽文物名錄中的一員。它以靈動的外形,巧妙的結構,精湛的工藝聞名于世,而關于它的研究和爭論至今仍在持續。

銅奔馬,現藏甘肅省博物館。馬高34.5厘米、長44.5厘米、寬10厘米、重7.15公斤。其鑄造工藝為范鑄馬身,然后再與馬尾、馬腿、蹄下飛鳥等部件分別鑄合制作而成,銅腿內夾有鐵芯以增強支撐力和強度,鑄造工藝在當時非常先進。出土時殘破不全,頸部有1厘米大小的洞孔數個,尾巴斷裂,送到故宮博物院后由著名青銅器修復專家趙振茂先生進行了精心修復。

馬的造型呈奔騰狀,頭微左偏,馬頭上飾雄勝,兩耳如削,雙目圓睜,鼻孔奮張,作昂首嘶鳴狀,頸粗鬃長,胸廣臀圓,足細蹄闊,長尾飄舉,末端接結紒,三足騰空,右后蹄踏一展翅飛翔、回首驚顧的飛鳥。鳥的方形尾上有一凹坑,應為燕隼類。奔馬以墨線勾勒鬃、須、唇、鼻、目、眉等處,口、鼻內涂朱紅,牙涂白,眼內周角涂朱、眼珠涂白,黑墨點睛,然后視部位施彩以增強神態之生動效果,在馬腹鞍邊,殘存有朱、白彩繪痕跡。

奔馬蹄踏飛鳥,表現出馬行迅疾,在鳥驚回首的剎那,已經超越了流星般飛行的鳥。全身著力點集中于超躡飛鳥的一足之上,鳥展開的雙翅,恰好起到了支撐平衡的作用,準確地把握了力學原理。銅馬鑄造精美,構思巧妙,為我國古代青銅藝術品中的罕見杰作。

馬踏飛燕是它最初的名字,這個名字充滿了詩情畫意和浪漫主義色彩,隨著其造型出現在公眾視野里既被人們所接受,早已先入為主成為約定俗成的名字,雖然后來有學者認為定名不太準確,也提出了各種新的名稱,但都沒有被叫響,只有馬踏飛燕這個名字由于在當時的傳播和影響力極大,已經深深印刻在一代人的腦海里,所以至今依然被人們廣泛稱呼。