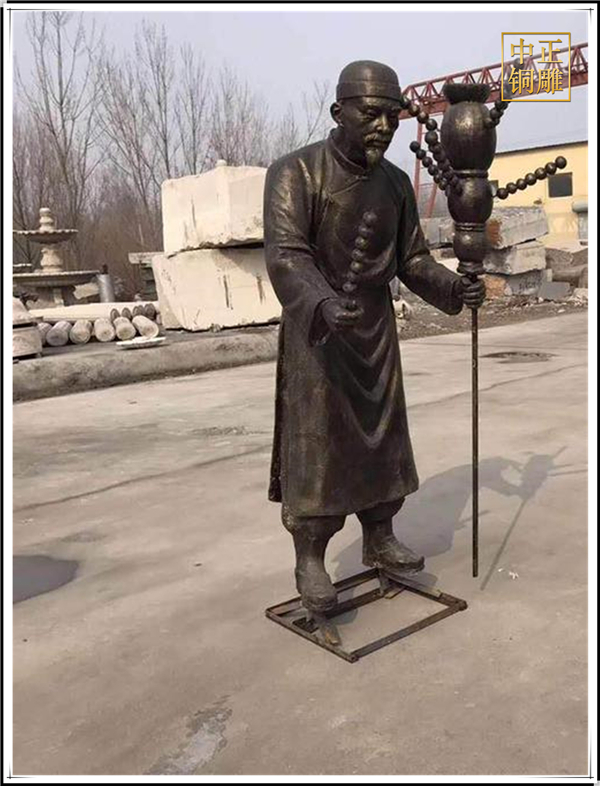

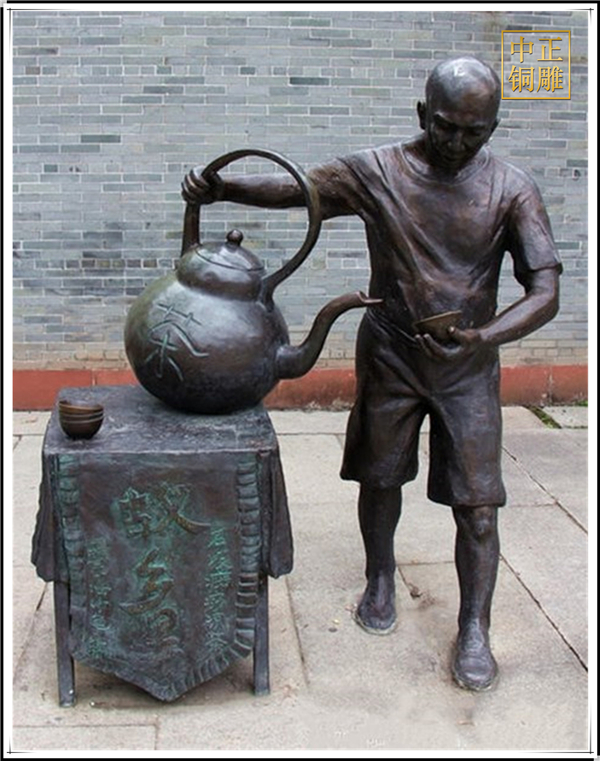

傳統民俗雕塑文化習俗

發布時間:2020-10-12點擊量:18

隨著時代的發展,我國很多傳統民俗文化已經或者是正在遺失,民俗文化又稱為傳統文化,為了更好的保護和傳承我國的傳統文化,傳統民俗雕塑逐漸走進人們的生活中。

無論是“苗年”還是蒙古族的“查干薩仁”;亦或傣族的潑水節或怒族的“吉佳姆”,都是中華文明史中不可或缺的重要組成部分。正所謂只有民族的才是世界的,只有民俗文化得到極大發展,中華文明才能不斷延續和傳承。在古代民俗文化“上”可以進入宮廷,“下”可以在普通百姓中流傳。這就足以說明民俗文化的融合性,以及其在文化領域中的貢獻和作用。

“文化”其實是一種符號和思想的代名詞,而中國民俗文化早已刻上了中華文明的烙印。中國民俗文化即傳統文化,是古代封建統治者與勞動人民共同創造的文化結晶。既可以“陽春白雪”也可以“下里巴人”,文化可高雅也可大俗,雅俗共賞才是民俗文化的核心所在。

中華文明具有多元化和包容性的特點,而正是這種兼容并蓄特點,才為民俗文化的發源和傳承打下了堅實的基礎。歸根結底民俗文化,其實就是一種反映民族特質以及風貌的文化。既是勞動智慧的集合體現,同時也是各種思想、觀念融合的結果。

民俗文化是中華民族文明史的一個縮影,它集合儒家、道家、佛教等多方面的文化精髓,在發展的過程中又融合了其他文化形態,并最終形成了一種具有,中國民族特色的文化現象。這個過程既包含了民族的奮斗歷程,同時也記錄了中國人的民族思想。