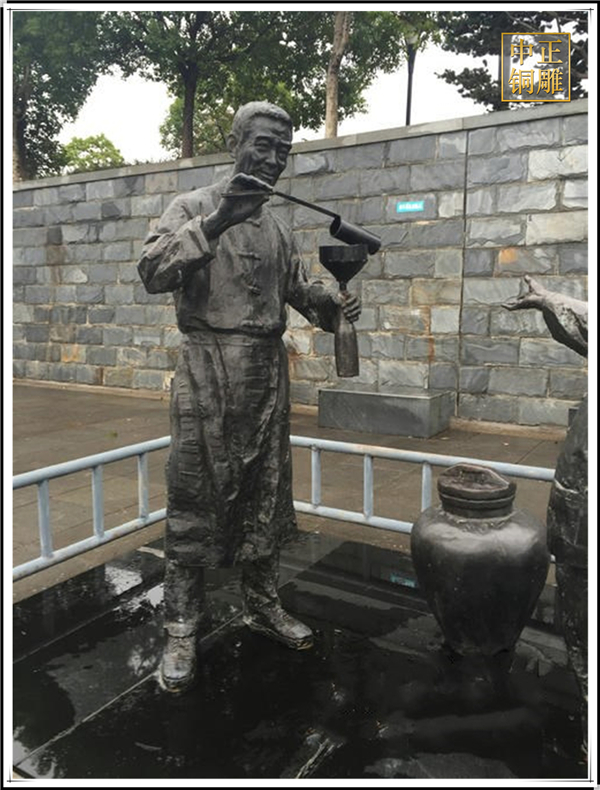

吹糖人民俗銅雕塑傳承非物質文化遺產

吹糖人是七八十年代人們的回憶,每當看到那晶瑩剔透的小糖人,總是會喚起童年的記憶,現在很少能夠看到吹糖人,只能是看到吹糖人民俗銅雕塑傳承著我國非物質文化遺產。

吹糖人是我國一項傳統的民間手工藝,它不僅是舊時北京的一個行業,其中也蘊藏在幾代人的記憶中。早年間,各地街頭巷尾少不了做這種生計的人,他們每天挑著擔子走街串巷吹著糖人,甚至是集市廟會都不會錯過。民間有三種制作糖人的工藝:吹糖人、畫糖人和塑糖人。而老北京多數以吹糖人和畫糖人為主,其中吹糖人的工藝最復雜。

據傳,吹糖人兒祖師爺是劉伯溫,至今已有600多年的歷史了。糖人還有一個歷史典故,當時明太祖朱元璋為了自己的皇位能一代代傳下去,就造了“功臣閣”火燒功臣。劉伯溫僥幸逃脫,被一個挑糖人擔子的老人救下,兩人調換服裝,從此以后劉伯溫隱姓埋名,天天挑糖人擔換破爛。在賣糖的過程中,劉伯溫創造性地把糖加熱變軟后制作各種糖人兒。在路上,許多人向劉伯溫請教學吹糖人兒,劉伯溫一一教會了他們,于是,這門手藝便一傳十、十傳百的傳開了,在無數手工藝人的發展創新下,便順利地傳承了下來。

糖人,顧名思義,就是用加熱的糖稀為原料做成各種造型的民間藝術,也叫稠糖葫蘆、吹糖麻婆子、打秋千稠飴、糖官人等,常見的造型有人物、動物、花草等。

吹出來的糖人不易保存,長時間放置容易變黑、融化,因此,過去的藝人通常會打著銅鑼沿街叫賣,現做現賣,吸引來不少孩子,孩子們想要什么造型,就吹出什么人物來,而孩子們觀看吹糖人的過程也是一件非常有趣的事。

吹糖人的關鍵技術在吹和捏的功夫上。糖料用糖稀加熱調制而成,制作時把糖稀熬好,用一根麥秸稈挑上一點糖稀,再對這麥秸稈吹氣,糖稀隨即就像氣球一樣鼓起,再通過捏、轉等手法配合吹起塑成各種造型。最后用竹簽挑下,冷卻后成型,有的還會涂上花花綠綠的顏色。